关于“娱乐吃瓜酱”的侵权视频事件,可以参考以下几个相关案例:

1. “吃瓜”视频被抄袭案例:

湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院审结了一起娱乐短视频解说作品的侵权纠纷案件。某文化传媒公司发现互联网平台上的一账号存在疑似侵权行为,该账号与自己运营的娱乐账号具有相似头像、相同名称,且发布的短视频内容也高度一致,遂诉至法院。法院认为,原告的短视频具有独创性,属于受著作权法保护的视听作品,被告未经授权擅自上传大量原告享有著作权的短视频作品,侵害了原告的信息网络传播权,应承担停止侵害、赔偿损失等责任。

2. 个人视频被搬运案例:

短视频创作者“大福在成长”发布的一则视频被未经授权搬运至其他平台,并迅速上了热搜。创作者在发现后,第一时间要求对方删除视频并报警处理。最终,在平台的处理和网友的帮助下,视频被下架。

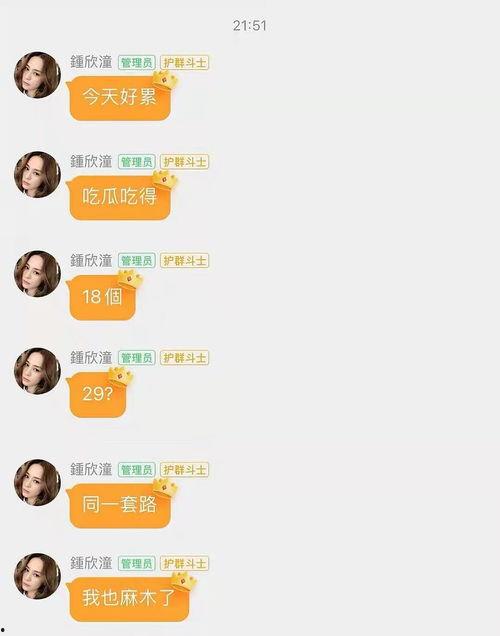

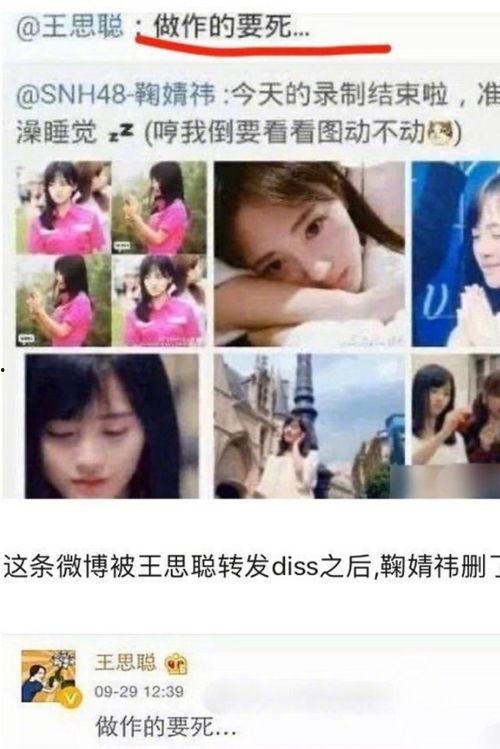

3. 自媒体名誉侵权案例:

自媒体转发他人文章,对一位网红博主进行负面描述,导致该博主名誉受损,被诉至法院。法院认为,自媒体在未进行必要调查的情况下发布可能引发争议的内容,具有明显过错,构成对原告名誉权的侵害,判决自媒体赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金。

4. 音乐作品版权争议案例:

华晨宇工作室指责黄霄云团队在未获授权的情况下,擅自将《烟火里的尘埃》和《孩子》两首原创歌曲混编翻唱,且未标明原作者和支付版权费。尽管黄霄云团队声明已合法取得《烟火里的尘埃》原版词曲授权,但未涵盖《孩子》中新增的吟唱段落。华晨宇团队选择公开维权,以维护自身合法权益。

这些案例表明,在网络平台上发布内容时,必须注意版权和名誉权的问题,避免未经授权的搬运和负面描述,以免引发法律纠纷。最近娱乐圈可是热闹非凡呢!咱们一起来聊聊这个话题——娱乐吃瓜酱侵权视频。你有没有看过那些搞笑的模仿视频,觉得好玩又过瘾?但你知道吗,有些模仿可是踩到了法律的边界哦!今天,我们就来深入探讨一下这个现象,看看模仿和侵权之间到底有多远的距离。

模仿,是致敬还是侵权?

还记得那个网红“四川芬达”吗?他因为模仿歌手杨坤而引发了不小的争议。有人觉得这只是搞笑,但也有人认为这是侵权行为。那么,模仿和侵权之间,究竟有什么区别呢?

首先,我们要明确一点,模仿并不一定就是侵权。但如果你的模仿行为让公众联想到特定人物,足以识别出被模仿的对象,那么这就可能构成侵权了。就像“四川芬达”那样,他顶着和杨坤高度相似的发型、穿着,还模仿他的标志性烟嗓和动作,这已经足以让大众联想到杨坤本人。

肖像权,你的脸,我说了算

你知道吗,每个人都有肖像权,别人未经许可不能随意使用你的肖像。2021年修订的《民法典》更是将肖像权保护范围扩展到了可以被识别的外部形象。所以,即使你只是在视频里模仿了某人的造型,只要足够相似,就可能侵犯了他的肖像权。

而且,如果模仿过程中故意丑化当事人的形象,那更是对他人肖像权的侵犯。所以,下次你在模仿别人时,可要小心了,别一不小心就触犯了法律哦!

名誉权,你的名字,我说了算

除了肖像权,名誉权也是非常重要的。任何组织或个人都不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。就像“四川芬达”那样,他发布的视频里含有大量侮辱性质的内容,对杨坤的社会评价造成了负面影响,这就是对名誉权的侵犯。

而且,如果模仿者在未经授权的情况下,对当事人的作品进行歪曲、篡改,同样会构成对著作权的侵害。所以,模仿并不是随便可以玩的游戏,它背后可是有着严格的法律法规哦!

模仿自由,代价不菲

《民法典》规定,当事人人格权受到侵害的,行为人需要承担侵权责任。如果模仿者未经同意使用当事人的肖像,发布的视频作品等针对当事人存在侮辱、诽谤性质的内容,需要承担一系列侵权责任,比如停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等。

如果模仿行为对当事人造成了严重的精神损害,那么模仿者还需赔偿精神损害。所以,模仿自由虽然听起来很美好,但代价可不小哦!

娱乐吃瓜酱侵权视频这个话题,让我们看到了模仿和侵权之间的微妙关系。在享受模仿带来的欢乐时,我们也要时刻提醒自己,尊重他人的权益,遵守法律法规。毕竟,法律的红线,我们每个人都不能触碰。让我们一起在娱乐的世界里,做一个遵纪守法的好公民吧!